Die ersten romantischen Erfahrungen gehören zu den prägendsten Erlebnissen. Wir wünschen uns für unsere Kinder, dass sie mit Gefühlen von gegenseitiger Zuneigung und Geborgenheit verknüpft ist, dass sie ihre ersten sexuellen Erfahrungen in einem geschützten Raum machen. Doch was, wenn es stattdessen zu Manipulation, Erpressung und sexualisierter Gewalt kommt?

In einem früheren → Blogbeitrag erzählt eine Mutter, wie ihre Tochter Lina Opfer eines Cybergroomers wurde – eines über 50-jährigen Mannes, der sich ihr als gleichaltriger, verständnisvoller Vertrauter präsentierte, um sie dann sexuell zu missbrauchen.

Wie Ilka Mathis von der Zürcher Beratungsstelle Kokon erklärt, ist dies längst kein Einzelfall: «Cybergrooming ist ein regelmässiges Thema in unserer Beratungspraxis.» Hinzu kommt eine vermutlich hohe Dunkelziffer, gerade weil sich die Übergriffe im Internet abspielen – und weil es sich um ein Thema handelt, das oft mit Scham verbunden ist.

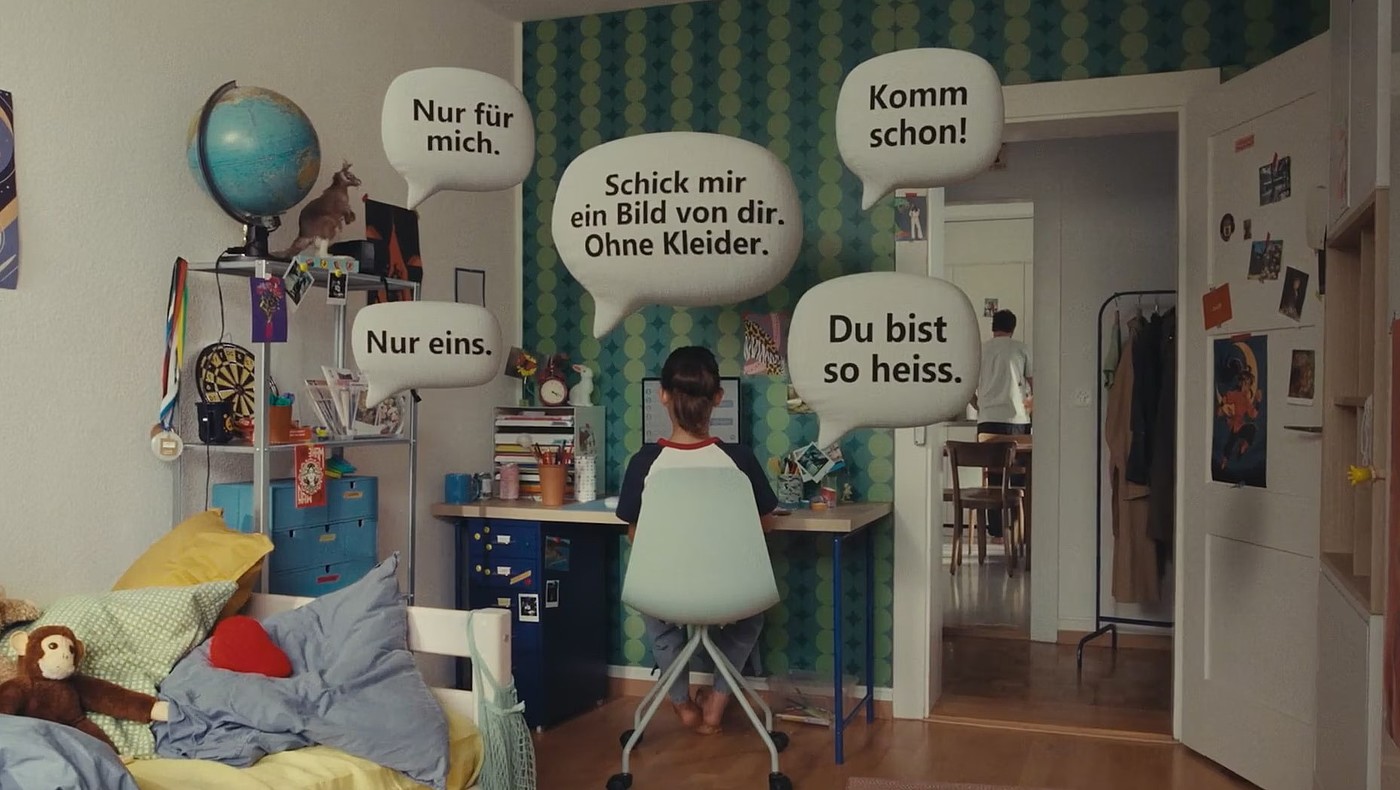

Von Cybergrooming sprechen wir, wenn Erwachsene gezielt im digitalen Raum Kontakt zu Kindern und Jugendlichen suchen mit dem Ziel des sexuellen Missbrauchs. Soziale Medien, Messenger-Dienste und Online-Spiele bieten dafür eine Plattform, denn sie machen es möglich, sich hinter gefälschten Identitäten zu verstecken. Die Täter*innen bauen gezielt Abhängigkeiten auf, indem sie an Interessen anknüpfen, sich verständnisvoll zeigen für die Probleme und Gedanken der Jugendlichen, emotionale Nähe schaffen. Ist das Vertrauen erst einmal hergestellt, werden Grenzen schrittweise verschoben, bis es zu einem Übergriff kommt.

Täter*innen nutzen gezielt Emotionen wie Verliebtheit oder Angst vor Verlust aus – das hat nichts mit Naivität oder Unvorsichtigkeit seitens der Betroffenen zu tun.

Ilka Mathis, Zürcher Beratungsstelle Kokon